Monir, “l’ultimo” dei Rohingya

Menara sente che sta arrivando il momento giusto. Aspetta fuori da casa propria che tra un respiro e l’altro arrivi la prossima contrazione. Quando il dolore si fa intenso chiude gli occhi, stringe con i denti il pezzo di stoffa, unico supporto antalgico, e invoca le divinità dei cieli e della terra che l’assistano.

Oggi nascerà il figlio, primo maschio dopo due femmine, e come le sorelle vedrà la luce proprio li, sulla terra davanti alla “casa” dove si cucina, dove si lavano i piatti, dove si appoggiano i vestiti ad asciugare e dove due anni fa è morta Fatima, la nonna. Pare sia morta di infarto: il cuore non ha retto alla lotta interna di anni tra il respirare un’aria straniera e la nostalgia per la patria perduta.

Monir nasce tra le urla della madre, le cure dell’infermiera accorsa dal quartier generale della Croce Rossa che qui si occupa della sanità, e i consigli delle vecchie della zona.

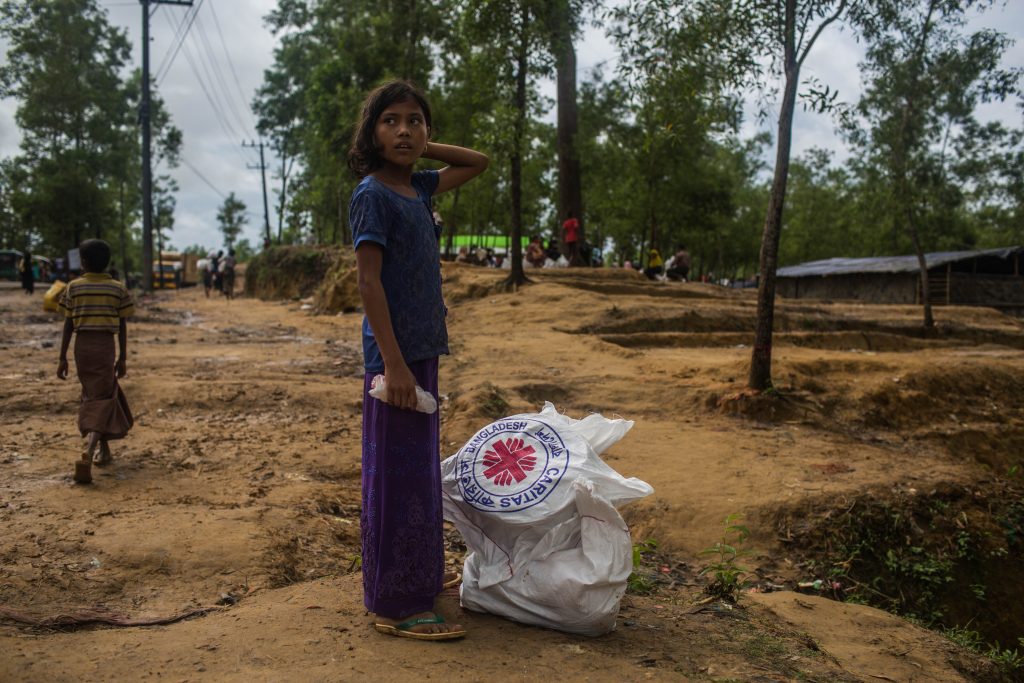

Nei campi di Cox’s Bazar, distretto a sud del Bangladesh, vivono più di ottocentomila persone arrivate in ondate multiple dagli anni ’80 del secolo scorso e, in massa, dal 2017. Ad agosto di quell’anno, infatti, la repressione feroce e violenta della maggioranza birmana in Myanmar ha spinto un mare di persone, tutte selettivamente appartenenti all’etnia Rohingya, a lasciare le proprie terre – ridotte a cumuli di macerie fumanti – per cercare rifugio nel vicino Bangladesh.

Il tasso di crescita demografica all’interno dei campi profughi è del 5%, contro l’1% del resto del Paese, uno dei più densamente popolati al mondo. Una crescita cosi rapida in uno spazio fisico che resta sempre lo stesso o che, nei piani del governo ospitante, deve essere ridotto, pone una serie di sfide impellenti. Prima tra tutte quella della scarsità delle risorse alimentari, economiche e sociali. I primi vagiti di Monir sono insicuri, indecisi tra lo sfidare il mondo e la sorte e il restare sopiti nel soffocante calore di quest’ombra madida.

Nei campi di Cox’s Bazar vivono più di ottocentomila persone arrivate in ondate multiple dagli anni ’80 del secolo scorso e, in massa, dal 2017. Quell’anno, infatti, la repressione violenta della maggioranza birmana in Myanmar ha spinto un mare di persone appartenenti all’etnia Rohingya a lasciare le proprie terre per cercare rifugio nel vicino Bangladesh.

È un altro figlio del campo profughi, un altro futuro uomo senza terra e senza radici, un bambino che già porta nella carne la privazione e l’insicurezza. Eppure urla alla vita.

Urla anche Menara, sua madre, di dolore per il parto, di dolore per questa nuova esistenza da sfamare. Urla tutte le sofferenze di questi cinque anni, i dolori degli abusi di sottrazione.

A tutto il popolo Rohingya sono state sottratti da anni molti diritti fondamentali. Primo tra tutti il diritto a esistere: il Myanmar, infatti, rifiuta così violentemente la loro presenza tanto da evitarne addirittura il nome. L’etnia non viene menzionata nemmeno nella lista delle popolazioni tribali del Paese e anche il Pontefice durante la sua ultima visita apostolica, nel 2017, ha scelto di non citarlo per evitare irreparabili problemi alla Chiesa locale.

Sottratto dell’identità, il popolo Rohingya è rimasto anche senza terre, senza case, senza istruzione, cibo, lavoro. E senza speranza.

Un recente studio indica come l’80% dei bambini Rohingya rifugiati a Cox’s Bazar si senta “depresso o stressato” e oltre il 90% dei loro genitori o delle figure educative di riferimento si consideri parimenti ansioso, triste o sotto stress.

Le paure principali del popolo riguardano i matrimoni infantili, la scolarizzazione e il futuro.

La mancanza di denaro, infatti, spinge le famiglie a far sposare precocemente le bambine cosi da ridurre la pressione finanziaria interna. Ne consegue che, diventando le spose-bambine madri in breve tempo, esse abbandonino l’istruzione. Istruzione che, comunque, nei campi è del tutto informale e con aspetti seriamente contraddittori.

I percorsi scolastici formali sono preclusi ai rifugiati e le opportunità di apprendimento – gestite con grande sforzo e professionalità da molte organizzazioni umanitarie – non vengono formalmente riconosciute né in Bangladesh né in Myanmar.

Di fatto i bambini e i ragazzi imparano e studiano ma i loro risultati non vengono mai certificati. Quindi, comunque possa delinearsi il loro futuro, restano formalmente analfabeti.

Nei learning centers, poi, i bimbi vengono istruiti in lingua birmana, imparano la geografia del Myanmar e ne cantano l’inno nazionale. Formazione patriottica nei confronti del Paese che li disconosce, che li spinge fuori dai confini e che ne causa da decenni la miseria.

L’80% dei bambini Rohingya rifugiati a Cox’s Bazar si sente “depresso o stressato” e anche oltre il 90% dei loro genitori o delle figure educative di riferimento si considera ansioso, triste o sotto stress. I percorsi scolastici formali sono preclusi ai rifugiati e le opportunità di apprendimento non vengono riconosciute né in Bangladesh né in Myanmar.

PROTEGGERE LE VITE

Immanuel e Rohita perlustrano il campo dalla mattina fino alle quattro del pomeriggio: vigilano su situazioni di pericolo per donne e bambini, si assicurano che chi ha bisogno di supporto venga ascoltato e che i luoghi insicuri e rischiosi possano diventarlo un po’ meno.

Incontrano anche Menara e il suo Monir di solo due giorni, curandosi del fatto che il bimbo e la madre siano sufficientemente nutriti e al sicuro.

Sono una delle molte squadre incaricate di “protection”, ovvero della prevenzione della violenza di genere e domestica, del supporto all’infanzia, della garanzia di sicurezza per le giovani donne e per le persone fragili.

I campi stanno diventando sempre di più territorio di caccia per bande di malavitosi, tutti appartenenti alla stessa etnia Rohingya, e dediti al traffico di droga, all’estorsione, ai furti e anche al traffico di esseri umani.

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti gravi che hanno visto l’uccisione di civili in generale ma anche di figure di spicco della comunità. Il Governo del Bangladesh e i manager di ciascun campo – autorità massima sul terreno – faticano enormemente nell’arginare l’ondata crescente di violenza e di dinamiche seriamente malavitose.

Le organizzazioni umanitarie, che di fatto gestiscono tutta la rete complessa di servizi alla popolazione, sono obbligate a uscire dal campo prima delle quattro del pomeriggio. Da quell’ora e fino alla mattina successiva la vita del campo con le sue dinamiche diventa una zona grigia dove la vera natura di finti agnelli prende, talvolta, la reale forma di lupo.

CARITAS E LE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE

L’urgenza di rispondere ai bisogni di circa un milione di persone ristrette in uno spazio congestionato e geograficamente limitato ha spinto almeno centocinquanta organizzazioni internazionali e locali ad aprire uffici operativi nei pressi dei campi.

Tutte le necessità della popolazione – cibo, acqua, servizi igienici, abitazioni, istruzione, supporto psicosociale, protezione, lavoro, salute – trovano risposta nell’azione congiunta e coordinata delle organizzazioni. Il Governo del Bangladesh, dal canto suo, assicura alcuni servizi, monitora la situazione e partecipa al coordinamento degli interventi.

Caritas Bangladesh sin dalla prima ora ha risposto alla chiamata umanitaria e continua a operare in diversi campi e con ruoli specifici.

Dall’inizio dell’emergenza maggiore, ovvero dal 2017, ha operato in dodici campi. Ha costruito oltre 4.000 rifugi di categoria diversa, ha supportato la riparazione di 35.000 rifugi, ha distribuito materiali da costruzione a circa 50.000 famiglie e formato oltre 41.000 individui rispetto alla manutenzione dei rifugi.

In relazione all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici Caritas Bangladesh si è occupata dell’escavazione di 130 pozzi, della costruzione di 450 latrine, della distribuzione di 23.200 kit igienici, 17.000 saponette e del supporto specifico a 125 persone con disabilità.

In ambito educativo e di protezione ha fornito supporto a 30.000 bambini e 19.000 donne/ragazze e sessioni di counselling a 18.900 persone, oltre ad aver assistito altre 24.000 persone con corsi di formazione, interventi di emergenza o la creazione di spazi di dialogo ad hoc.

Ha poi supportato oltre 7.000 persone con la fornitura di lavoro (cash for work) o prestiti per la riparazione delle abitazioni dopo i ciclici eventi naturali.

Significativa anche, in termini quantitativi e qualitativi, la risposta in occasione di alcuni devastanti incendi nei campi profughi e all’emergenza sanitaria da Covid-19.

E come Caritas hanno fatto anche tantissime altre organizzazioni in questo che è uno degli interventi umanitari più sfidanti della Storia.

Caritas Bangladesh, sin dal 2017, ha operato in dodici campi. Ha costruito oltre 4.000 rifugi di categoria diversa e ne ha supportato la riparazione di circa 35.000.

LE COMUNITÀ OSPITANTI

Caritas è intervenuta massicciamente anche a favore delle “comunitá ospitanti”, ovvero di tutte quelle famiglie che abitano il territorio di Cox’s Bazar da secoli e che, pur nella loro atavica miseria, si sono da subito attivate per rispondere alla chiamata umana e umanitaria dei profughi in arrivo.

Spesso, infatti, mentre i profughi – nonostante tutte le limitazioni già descritte – hanno visto un imponente dispiegamento di soccorsi, i villaggi autoctoni, invece, hanno assistito a un drastico cambiamento del mondo del micro-lavoro informale, l’occupazione di una estesa parte di foresta, loro habitat naturale e fonte di numerosissime risorse, il restringimento di un mondo già sovra-popolato e complesso.

Proprio per evitare squilibri e conflitti Caritas Bangladesh è attivamente presente sul territorio circostante ai campi con interventi economici, sociali e strutturali.

Certo questo non basta a fermare la crescente tendenza al conflitto: le comunità ospitanti e i profughi, infatti, sono, più o meno consapevolmente, coinvolte in un serio conflitto per le risorse. La situazione si aggrava costantemente e con ogni probabilità solo una soluzione politica duratura potrà fornire una risposta efficace.

LA SOLUZIONE POLITICA

Non sembra, però, esserci all’orizzonte alcun panorama di speranza.

La situazione del Myanmar – devastato dalla giunta militare e da pesanti conflitti interni – è cosi complessa e grave da impedire anche solo il ragionamento, peraltro non voluto, sul futuro di questo popolo “inesistente”.

Da anni, in realtà, ci sono accordi almeno formali tra il governo del Bangladesh e quello birmano per il rimpatrio dei profughi: di fatto non si contano casi numericamente significativi e l’operazione è di pura facciata politica.

Il Bangladesh, d’altronde, continua a non prevedere una maggiore stabilità per questo popolo, ospitato in modo così generoso ma anche provvisorio. I profughi, infatti, restano tali, senza poter accedere allo stato di rifugiati o tanto meno di migranti o cittadini. Seppure è comprensibile la scelta che mira a non dover affrontare conflitti interni ancor maggiori è anche evidente come questa politica della “polvere sotto il tappeto” non stia portando i risultati sperati.

La pressione demografica e sociale è vicina al punto di deflagrazione.

Le tensioni ai confini europei, con l’invasione dell’Ucraina, influenza fortemente anche il futuro di Monir, di sua madre Menara e di altre centinaia di migliaia di persone: le organizzazioni e le risorse umanitarie si spostano parzialmente verso i territori in guerra e le possibilità di fornire aiuti e servizi a Cox’s Bazar scendono drasticamente.

UN ECOSISTEMA DISTRUTTO

L’ambiente è proprio un’altra delle vittime di questa emergenza. Dopo il milione di profughi, dopo le comunità autoctone, dopo tutte le vittime di abusi e soprusi anche la Natura è stata violentata.

Laddove sorgeva una rigogliosa e importantissima riserva naturale ora sorge un agglomerato abitativo congestionato che produce ogni giorno tonnellate di rifiuti, che distrugge sistematicamente flora e fauna e che mina la possibilità del ritorno al passato naturale e originario.

Alcune colline sono addirittura state livellate per fare spazio a tende e rifugi. E così migliaia di ettari di foresta sono stati rasi al suolo e con essi un lavoro di decenni, mirato proprio all’aumento del “polmone verde” del Paese.

Le organizzazioni ambientaliste protestano e tentano di alzare la voce, in nome della Natura e dell’Uomo, con il Governo ma, anche in questo caso, la soluzione sembra lontana.

AI CONFINI DEL MONDO

La situazione del popolo Rohingya e del popolo del Bangladesh resta incerta e pericolosamente instabile. In questo territorio ai confini del mondo vive un popolo intero chiuso in campi profughi, immerso in sfide sociali, economiche, ambientali e politiche senza precedenti.

Ai confini del mondo vivono dinamiche di convivenza forzata e abusi costanti, diritti negati e dignità calpestate. Su questo confine sottilissimo da qualche giorno vive anche Monir e, con lui, la speranza che il suo vagito possa raggiungere decisori e potenti, che possa risvegliare – cosi come già fa nel campo dove trova la solidarietà di un popolo vessato ma fiero – le coscienze del mondo. E le nostre.

Aggiornato il 20/12/22 alle ore 09:23