«Cosa c’entra la carità con la politica?»

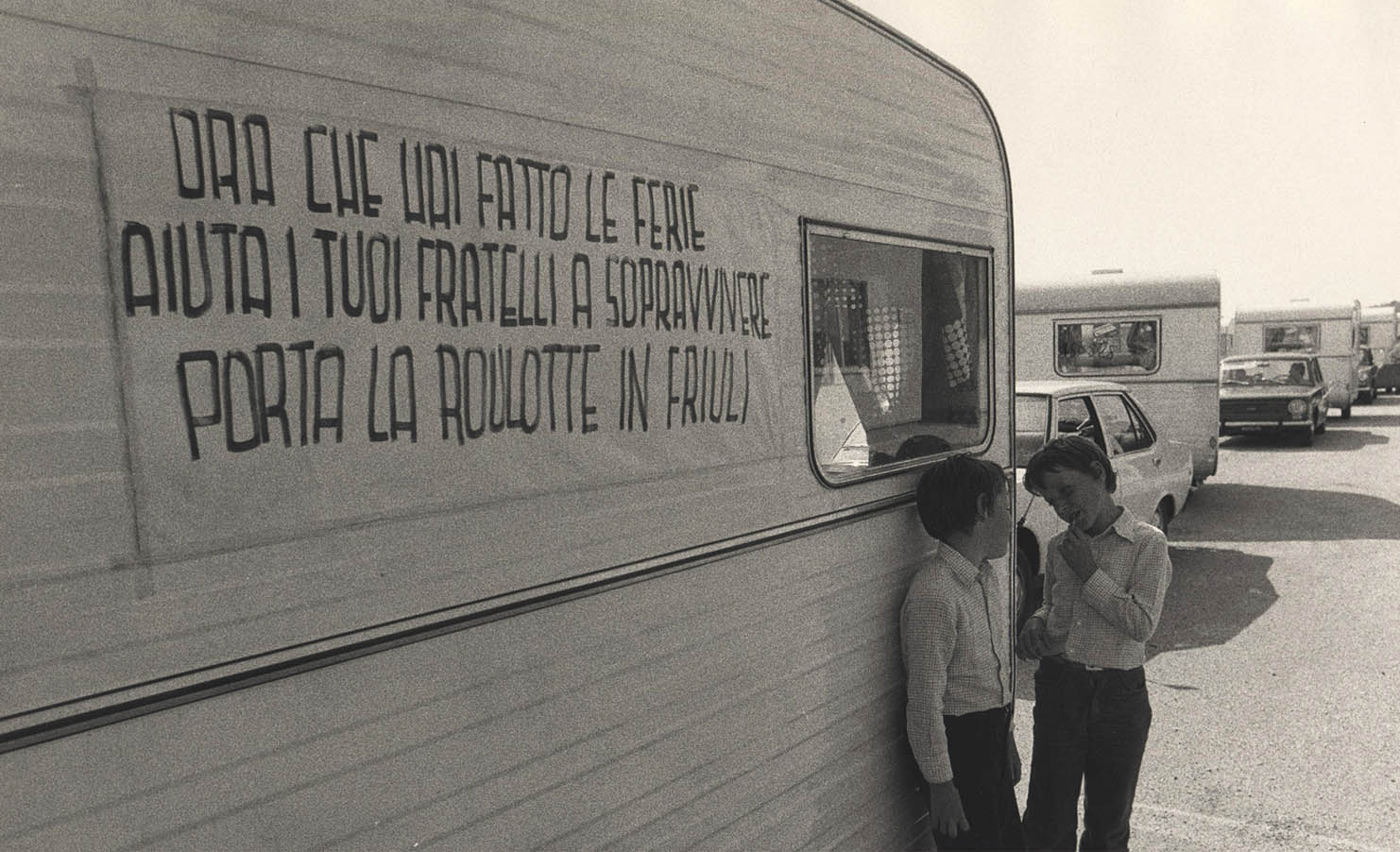

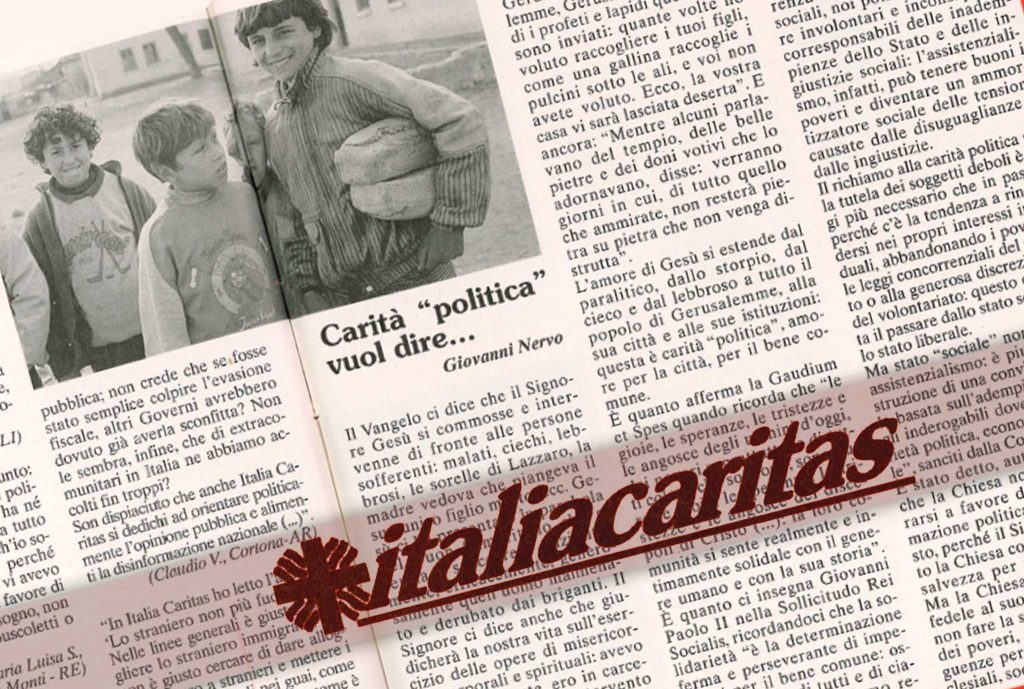

«Cosa c’entra la carità con la politica?». Era il titolo di una riflessione che don Giovanni Nervo, primo presidente di Caritas Italiana, aveva affidato alle pagine di “Italia Caritas” nel numero di maggio del 1995 in risposta alle lettere inviate da diversi lettori alla redazione e che sintetizziamo con la domanda: «Ma anche la Caritas adesso si mette a fare politica?».

“Italia Caritas” maggio 1995: le domande dei lettori e la risposta di mons. Nervo

Era una delle tante lettere che esprimevano dissenso in merito ad alcune scelte e prese di posizione che in quella fase storica Caritas Italiana aveva effettuato, in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti nel sistema politico italiano (disfacimento dei partiti). A livello socio-economico la ricerca di nuovi equilibri per fronteggiare l’esplosione del deficit, la contrazione del PIL, la svalutazione della lira, insieme al rispetto dei parametri di Maastricht furono fronteggiate con una rigorosa linea economica centrata su una scelta decisamente liberista.

Sul piano internazionale: nuovi soggetti e nuove aree di frattura/conflitto a livello mondiale (teoria dello scontro di civiltà); l’insorgenza di nuove guerre (Golfo Persico, Balcani); crisi del debito e nuove economie finanziarie. Oggi come allora, la bussola che orienta l’azione di Caritas Italiana sta nel suo statuto, in particolare l’art. 1, che ne definisce finalità e perimetro di azione: «La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica».

A leggerlo con attenzione e senza tralasciare alcuna parte, era innovativo più di 50 anni fa e lo è tuttora. Un organismo – come a voler sottolineare l’aspetto vitale che questo termine comprende – pastorale perché centrato sul legame tra pensiero teologico e le sue ricadute dentro l’ordinario della vita con le sue complessità, contraddizioni, e su mandato preciso e definito della Conferenza Episcopale Italiana per dare attuazione concreta – in Italia e non solo – alle nuove istanze conciliari. Un organismo costituito per promuovere la testimonianza della carità e non solo farla.

La carità è uno stile di vita e non un semplice gesto, che attiva processi di cambiamento e trasformazione e non si accontenta dello status quo.

Soprattutto quando è in gioco la dignità della persona, i suoi diritti e i suoi doveri, dentro un umanesimo biblicamente ispirato che – per quanto riguarda il nostro Paese – trova quanto meno nel contributo dato alla scrittura della Costituzione della Repubblica Italiana, una delle concretizzazioni di cosa ha significato e significa l’impegno dei cristiani in politica.

Vale a dire essere nel mondo, dentro le sue complessità, contraddizioni, mettendo a disposizione le proprie capacità e competenze; l’esperienza maturata negli anni, il saper lavorare accanto e insieme a persone di diverso orientamento culturale, ricercando il bene comune possibile in una determinata fase storica. Forse questa è una delle possibili declinazioni della Politica come la più alta forma di carità, al riparo da ogni retorica. La Politica che, come la Storia dimostra, può anche essere tutt’altro: strumento di oppressione, di negazione del diritto di intere comunità ad autodeterminarsi e a vivere in pace. Sta qui una delle tragedie dell’umano.

Dentro questo scenario, c’è anche il ruolo della Caritas come organismo ecclesiale che, pur rifuggendo da uno spiritualismo disincarnato, non può e non deve trasformarsi in un’organizzazione che rincorra qualsivoglia bisogno; che senza perdere il senso del limite, non deve però dimenticarsi della necessità della profezia.

In altri termini, fare sentire la propria voce pronunciando parole scomode, soprattutto nei momenti in cui le decisioni politiche riguardano la destinazione di risorse economiche, beni e servizi, evitando che gli ultimi diventino sempre più ultimi.

In nome anche del profondo legame tra Giustizia e Carità che più di 50 anni di impegno teologico-pastorale hanno definito come uno specifico dell’azione di Caritas a tutti i livelli. Per alimentare la speranza in un mondo più giusto. «La Speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa» è la bellissima definizione data da Paul Ricoeur, che richiama l’impegno concreto e vitale di chi, inquieto per quel che accade nel mondo, non si sottrae a fare la propria parte come cittadino o dentro le organizzazioni sociali più diverse.

Carità e Giustizia in nome del Vangelo per contrastare quelle scelte politiche e culturali, da qualsiasi parte provengano, che cristallizzano il divario tra chi gode del giusto e finanche del superfluo e chi arranca per vedersi riconosciuto quello che gli spetta di diritto, che non riesce a soddisfare quelli che sono i bisogni primari come il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, che fanno di un insieme di persone una Comunità.

Carità, Giustizia, Speranza, che forse hanno bisogno di una quarta dimensione, la Misericordia, che non è sinonimo di buonismo, ma che ci ricorda che dentro l’umano, la possibilità di sbagliare riguarda tutti. Si potrebbe dire, in altro modo, che nessuno si può arrogare il diritto di essere giudice implacabile e spietato dell’altro, inchiodandolo in modo permanente ai suoi errori. Nella prospettiva evangelica definito addirittura “fratello”.

Nel mito biblico una delle pagine più belle riguarda proprio la relazione fraterna. Genesi 4, 8-9: «Un giorno, mentre Caino e Abele stavano parlando insieme nei campi, Caino si scagliò contro Abele suo fratello e lo uccise. Il Signore disse a Caino: “Dov’è tuo fratello?“. “Non so – rispose Caino –. Sono forse io il custode di mio fratello?». Poche righe di una potenza straordinaria: il fallimento della parola come strumento della relazione. Possiamo immaginare Caino che non trova le parole per dare espressione al proprio odio, alla propria distruttività verso il fratello che sente come il privilegiato, il prediletto da Dio; e poi la negazione dell’altro come parte di sé e infine la sua risposta sotto forma di domanda che di fatto nega il legame con l’altro.

Conosciamo il seguito di questo episodio delle Scritture con Caino che prende consapevolezza del male fatto, della condizione di indifeso alla mercé dell’odio altrui e l’intervento esplicito di Dio che vieta a chiunque di toccare Caino. Una fratellanza ferita che ha bisogno di riparazione affinché si possa declinare come Fraternità.

Fraternità è il terzo elemento che storicamente chiede, accanto a Giustizia e Uguaglianza, di farsi progettualità politica, con tutte le fatiche del caso. La sfida dei nostri giorni.