I primi anni nel mondo

«I cristiani che partecipano attivamente allo sviluppo economico-sociale contemporaneo e alla lotta per la giustizia e la carità siano convinti di poter contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo» (“Gaudium et Spes” 72)

Un mandato definito, un invito a guardare il mondo come casa comune contrastando tutte le spinte disgregative sempre presenti e attive nella storia. In primis, ai cristiani in quanto persone come a voler salvaguardare la dimensione personale e soggettiva dell’impegno e poi, da quella consapevolezza, la necessità di organizzare la presenza nella società perché la dimensione relazionale è costitutiva dell’essere umano e, per realizzarsi compiutamente, necessita dello stare insieme, delle forme organizzative consone al tempo che si vive.

Il Concilio Vaticano II ha costituito la spinta per una ecclesiologia rinnovata e Caritas Italiana è stato uno dei frutti più creativi e significativi di quella stagione.

Non solo un impegno dentro i confini nazionali, ma uno sguardo ampio, che facesse proprio il meglio della Pontificia Opera Assistenza che andava a sostituire. Per alcuni aspetti nulla di nuovo, per altri molto di nuovo: l’assistenza ai poveri che confermava un’antropologia biblicamente ispirata, con l’impegno di diffondere una visione in cui la carità non è mai slegata dalla giustizia e non può essere ricondotta a elemosina, né delegata ad alcune figure, in collaborazione con chiunque avesse a cuore il bene comune.

Dentro il mondo, facendo proprie «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono» (“Gaudium et Spes” 1).

La nuova impostazione confermava la dimensione della cattolicità come criterio strategico per incidere sulle cause e gli effetti delle povertà a livello globale.

Un’impostazione che si dispiegava con l’attivazione di processi partecipati di cambiamento coinvolgendo persone, comunità, istituzioni attraverso una presenza capillare nei territori con l’ausilio delle Caritas diocesane e delle altre realtà ecclesiali, dove possibile.

In una reciprocità di intuizioni, pensieri, azioni, che per essere feconda doveva assicurare lo scambio circolare tra “centro“ e “periferia”. Un esempio di ecclesiologia di comunione dentro la storia in una fase in cui c’erano rigidità imposte dall’esistenza di due blocchi contrapposti che caratterizzavano la scena internazionale e occorreva muoversi con intelligenza tra realismo e profezia, facendo propria la logica del piccolo passo in una prospettiva di medio e lungo periodo. E allora sguardo attento alle dinamiche politiche e sociali dentro i confini nazionali e, nello stesso tempo, oltre.

È indubbia l’intuizione e la lungimiranza di papa Paolo VI, così come il genio creativo e le capacità organizzative di don Giovanni Nervo, ma senza lo scambio fecondo e la presenza di personalità di indubbio valore (citiamo solo come esempi mons. Enrico Bartoletti, segretario generale CEI e don Giuseppe Pasini, futuro direttore di Caritas Italiana) “l’impresa” non avrebbe avuto vita lunga.

Con queste premesse, era necessario e consequenziale lavorare per un cambio di mentalità e delle modalità di intervento come segno di fraternità e solidarietà.

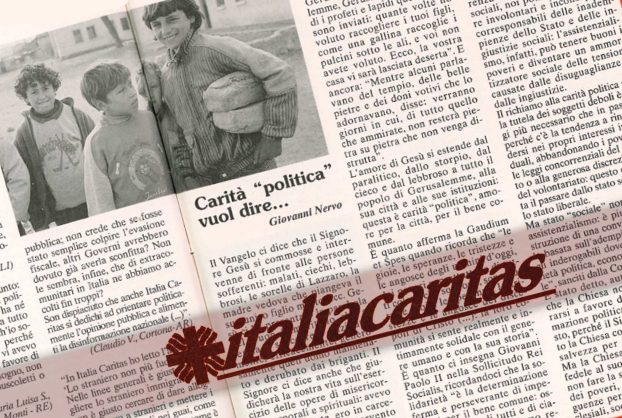

Dunque non più solo risposte assistenziali, interventi emergenziali, ma costruzione di rapporti solidali, gemellaggi, piccoli interventi a carattere settoriale o di villaggio con obiettivi limitati, ma di effetto immediato che costituisce la base di uno sviluppo concreto (microrealizzazioni), campagne di sensibilizzazione (come quella organizzata nel luglio del 1974 con la richiesta di destinare l’1% del proprio reddito per finanziare dal basso progetti di contrasto alla fame nel mondo), promozione di campi di lavoro per i giovani a fianco delle persone più povere nei Paesi in via di sviluppo, non solo per aiutarli nel trovare risposte ai loro bisogni primari, ma anche per intessere relazioni di fraternità.

Sono state istituite borse di studio per studenti, promosse campagne di alfabetizzazione, avviati progetti di sviluppo di medio e lungo periodo in cui i destinatari degli interventi non fossero solo dei recettori passivi, ma diventassero protagonisti del cambiamento, in grado di dispiegare capacità e competenze.

E allora, da subito, visite in loco per ascoltare, osservare con attenzione per poi prendere decisioni condivise con la chiesa locale che includono un accompagnamento con uno stile discreto, avendo come destinatari tutti coloro che fossero nel bisogno indipendentemente dalle culture e dalle religioni di appartenenza. Parte integrante dell’accompagnamento l’informazione costante, l’impegno culturale per incidere sulle “strutture di peccato”, proponendo modifiche legislative, prendendo posizione di fronte alle ingiustizie.

In sintesi, una carità che agisce sui bisogni e sui processi, che fa promozione umana nel nome del Vangelo della carità, perché la carità che si limita a soccorrere chi ha bisogno senza risalire alle cause dei problemi attraverso lo studio e la ricerca corre il rischio di diventare copertura delle ingiustizie.

Un’altra particolarità dell’azione Caritas è stata, in particolare nei primi vent’anni, il completo supporto finanziario da parte di liberi offerenti, una partecipazione diffusa fatta spesso di piccoli importi vincolati alla destinazione indicata in sede di proposta progettuale da Caritas Italiana, con i successivi resoconti che aiutavano a costruire quel clima di reciproca fiducia che ha costituito la base per rapporti duraturi nel tempo.

Numerose sono state le attività di assistenza e di animazione per gli stranieri accolti in Italia: collaboratrici familiari, pescatori, operai, gli studenti presso le università italiane, in collaborazione con gli uffici della CEI, i sindacati, le Istituzioni civili. Tra gli effetti positivi di questo modo di pensare la carità, la sua diffusione presso altre Caritas nazionali e non solo europee.

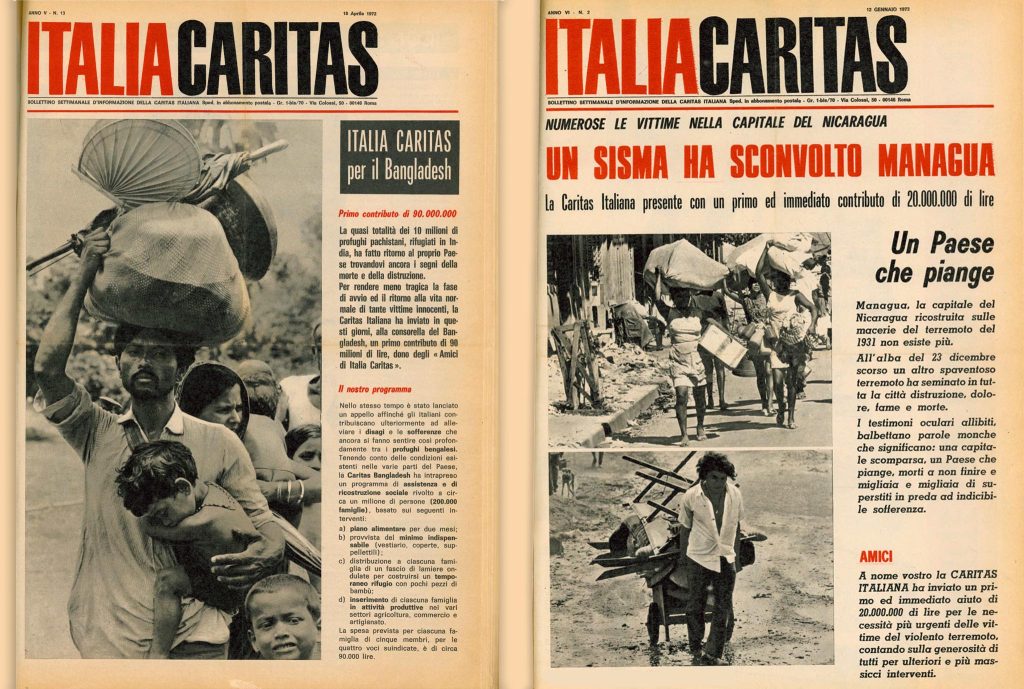

Alcuni esempi: già nel 1972, un anno dopo la fondazione di Caritas Italiana, i primi interventi in Bangladesh con un contributo di 90 milioni di lire a favore di Caritas Bangladesh a sostegno dei profughi bengalesi, rifugiati in India e ritornati in patria dopo la fine della guerra di liberazione del Bangladesh che vide schierati Pakistan dell’est e India contro Pakistan dell’ovest. La guerra diede origine alla secessione del Pakistan dell’est, che divenne il Bangladesh indipendente. E poi in Nicaragua a sostegno dei terremotati di Managua.

Nel 1973 in Vietnam a sostegno delle vittime della guerra (6 milioni di profughi, 250.000 orfani, 330 mila ragazzi e 40 mila bambini racchiusi nei campi di raccolta) con un primo e immediato contributo di 80 milioni di lire per i primi progetti di intervento, in particolare per beni di prima necessità per i rifugiati del Vietnam del Sud, della Cambogia e del Laos; medicinali e apparecchiature sanitarie per gli ospedali pediatrici del Vietnam del Nord.

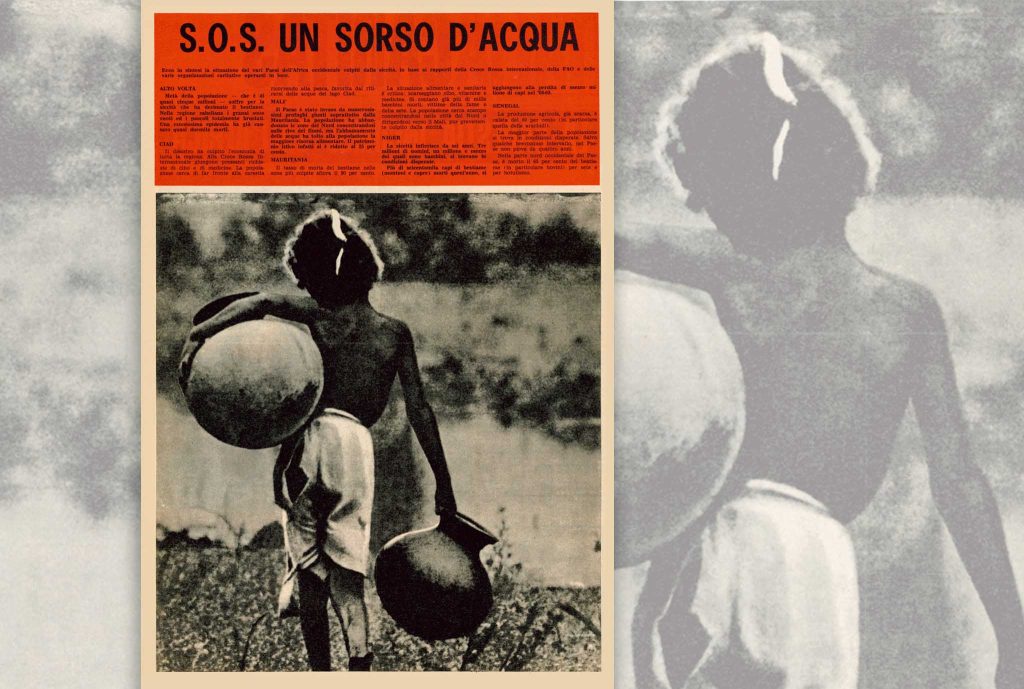

In seguito interventi durante la siccità nel Sahel, che comprende sei Paesi: Mauritania, Senegal, Mali, Alto Volta, Niger e Ciad; e in tempi più recenti in Bosnia-Erzegovina a causa della guerra in ex Jugoslavia; in Armenia, Georgia e Iran dopo gravi terremoti; in Russia e in Albania dopo la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica; in Romania a seguito della caduta di Ceaucescu; nella regione dei Grandi Laghi dopo il genocidio in Rwanda.

E ancora in Somalia a seguito della guerra civile pagando anche un prezzo altissimo: l’uccisione il 22 ottobre del 1995 della dottoressa Graziella Fumagalli – responsabile di progetto – nel centro antitubercolare di Merca e il grave ferimento del dott. Francesco Andreoli, suo collaboratore. Nel dicembre del 1999 due operatori sardi, Roberto Bazzoni e Antonio Sircana, sono morti in un incidente aereo in Kosovo.

Un impegno che continua cercando di farlo stare al passo dei cambiamenti epocali che questo tempo riserva, un tempo di nuove potenzialità e di nuove fratture, in cui la fraternità e la solidarietà sono i punti fermi per farsi prossimo di chi fa più fatica.

La ricerca incessante delle risposte possibili a livello personale e comunitario risponde a quel principio di non appagamento che è la cifra del cristiano a cui spetta, in fin dei conti, chiedersi da che parte stare: dalla parte del Buon Samaritano che non si limita a provare tenerezza per il malcapitato, ma pensa, organizza, cerca collaborazione e verifica se quel che ha avviato è andato a buon fine; oppure dalla parte del ricco Epulone che, ingozzato di potere e di beni, lascia al suo prossimo le briciole.