Quel gigante di Lorenzino

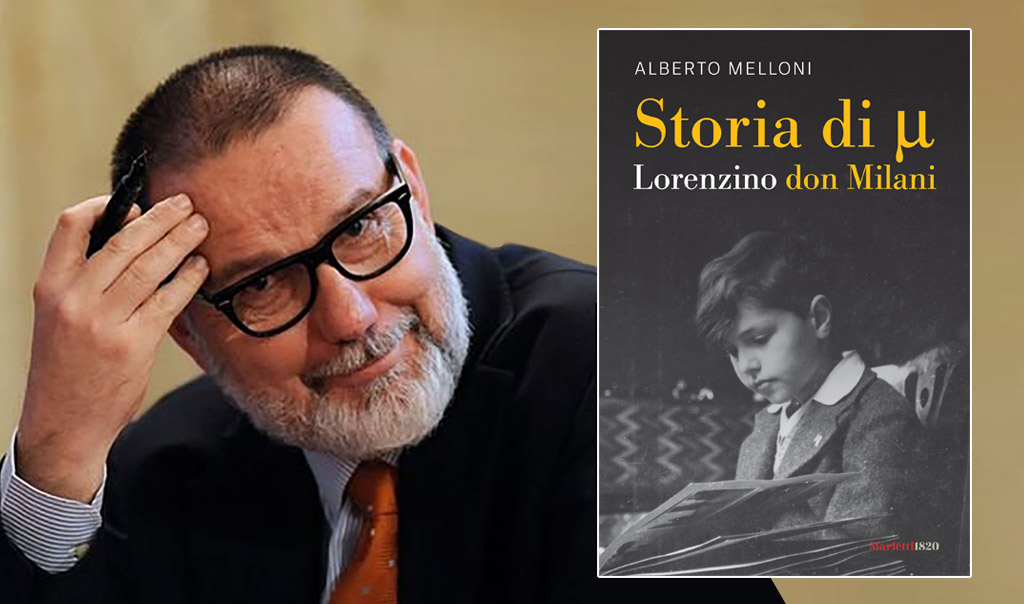

Prendi un docente che non le manda a dire, un fotografo spesso provocatorio e un cantautore diventato leggenda. Si poteva mai immaginare che mettendoli insieme sarebbe venuto fuori un libro su don Lorenzo Milani? Forse sì. A dare suggestioni visive in “Storia di μ. Lorenzino don Milani” (ed. Marietti1820), gli scatti di un giovane Oliviero Toscani; a didascalizzare le foto, i versi di Fabrizio De André. A portarci nella vicenda umana del priore di Barbiana con mano ferma e appassionata, Alberto Melloni, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia. Che nel libro usa la lettera greca μ (mi) per riferirsi a don Lorenzo Milani, così da «lasciare intatti i nomi con cui lo chiamava chi lo ha amato da vivo». Melloni non ha mai incontrato Milani, anche per ragioni anagrafiche, ma conosce profondamente vita e opere del sacerdote. Ne ha infatti curato l’opera omnia, raccolta in due tomi della collana I Meridiani Mondadori.

Melloni, se c’è un autore il cui scarto tra quanto viene citato e quanto è stato realmente letto risulta ampio, questo è don Lorenzo Milani. Perché?

«Milani è una di quelle figure talmente poliedriche, ricche, che quando uno ne mangia una briciola sente già la pancia piena e pensa di essere un esperto. Così è diventato facile da citare, da usare, anche senza fare il minimo sforzo per cogliere la forza della sua esperienza, la tragedia della sua vita e i tanti aspetti da apprezzare e capire».

Quanto è usurato “I care“? L’eccessivo uso lo ha svuotato del suo significato più pieno?

«L’“I care” era un modo di dire che lui stesso ammetteva di avere copiato dalla protesta americana contro la guerra in Vietnam. Credo che restituirgli la sua forza lo si possa fare solo se lo si rimette dentro quella storia, quell’esistenza. C’è una bella lettera che don Milani scrive a uno dei ragazzi mentre sta morendo, in cui apre il cuore e rivela che avrebbe voluto scrivere “I don’t care più”, mentre invece “me ne care ancora molto”. Questa è la bellezza, la luminosità, la testimonianza cristiana e umana che ha attraversato la sua vita».

“Storia di μ. Lorenzino don Milani” è stato pubblicato in occasione del centenario dalla nascita di don Lorenzo (1923-2023), ma solo a fine anno, in coda ad altre proposte culturali. Volutamente?

«No, ci tenevo a fare una riflessione sulla sua vita che da un lato mettesse insieme quel poco rigore storiografico di cui sono capace e dall’altro riuscisse a far capire a chi lo ha sentito nominare che lui era qualcosa di più. Per questo ho compiuto il più grande disastro della storia commerciale dell’editoria italiana e ho usato una lettera greca nel titolo. Mi sembrava necessario almeno una volta non dire don Milani, quasi senza separazione tra le due parole, come se fosse un hashtag ante litteram».

Nel sottotitolo appare il diminutivo, “Lorenzino”, nella foto di copertina lui bambino. Che scelta è?

«Volevo ricordare questo giovane ebreo che non finisce ad Auschwitz solo perché sua mamma è astuta. Infatti per sfuggire alle leggi razziali fa battezzare i componenti della famiglia e ne ottiene l’esonero dalla “razza ebraica”, come dicevano i fascisti. E volevo anche ricordare l’uomo che viene da una tradizione della cultura ashkenazita così profonda e alta che dovrebbe intimidire chiunque gli si avvicini».

Melloni, lei per il Meridiano si è immerso nell’opera di don Lorenzo Milani. Come ne è uscito?

«Già negli anni ’80 iniziavo ad approfondire e avevo capito di trovarmi davanti a un gigante letterario, un uomo che, come fanno i grandi artisti, togliendo – e non aggiungendo – fa venire fuori qualcosa in più. Questo aspetto mi ha particolarmente colpito: rispetto a una certa inclinazione alla verbosità chiesastica, quella che Carlo Verdone prendeva in giro travestito da prete con il suo “questo Cristo che si immola…”, ecco, Milani di Cristo parla poco però ce l’ha molto dentro, molto attorno e ne comprende fino in fondo la figura. Quando il suo padre spirituale, don Raffaele Bensi, dice che Lorenzo ha fatto indigestione del Vangelo, dice qualcosa di vero».

Dove si incontrano il pensiero di don Milani e i testi di Fabrizio De André?

«Ho sempre avuto l’impressione che molti testi di De André fossero didascalie ideali per pezzi della vita di don Milani. E questo per chi come me ha avuto la fortuna di studiare e conoscere Jean-Pierre Jossua, conferma che l’opera letteraria, poetica ha una domanda teologica quando scava la condizione umana, non quando parla di Dio. E De André finisce in realtà ad arrivare allo stesso punto degli scritti di don Lorenzo, cioè a un’affermazione di autenticità della condizione umana».

L’apostolato di don Milani inizia dalla scuola. Una scuola inclusiva, democratica, che accompagna invece di selezionare.

«Don Milani fa l’esperienza dell’insegnamento perché il suo parroco non si fida di lui e anziché proporgli delle attività pastorali lo mette a fare il doposcuola ai ragazzi del sottoproletariato operaio. Attraverso l’esperienza della scuola concretizza la necessità della consegna della parola. Il suo obiettivo è dare la parola a chi non ce l’ha. E comprende benissimo che tra la parola e la Parola c’è un circuito unico: chi non possiede l’una non potrà mai avere l’altra. E la seconda non è meno sacra della prima. L’insegnamento di don Milani è oggetto profetico: ciò che a lui interessa non è sconfiggere il buio, ma compiere l’atto messianico di accendere una fiammella piccolissima in un punto preciso di quel buio e capire che esso non è invincibile».

Come è la scuola di oggi se vista con gli occhi di don Milani?

«Oggi, paradossalmente, in una scuola che è molto più popolata di sottoproletariato, ad esempio con i figli delle famiglie migranti, la sua sfida rimane totalmente aperta perché se uno guarda alle scuole ghetto, le scuole superaffollate, ha l’impressione che si vada a perpetuare l’idea che i bambini più svogliati nascano a casa dei poveri. Mentre invece sappiamo tutti che non è vero, che è la scuola a essere svogliata, che non li va a cercare, non sa dare loro quello di cui hanno bisogno. Questo contribuisce a creare un nodo sociale di cui pagheremo le conseguenze tra alcuni decenni».

Don Milani diceva che non ci si deve preoccupare di «come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola». E come bisogna essere, Melloni?

«Lui usa molto volentieri il paradosso per esprimere la sua convinzione sull’insegnamento. Rifiuta i pedagogisti, anche progressisti, del suo tempo, e si pone invece da una prospettiva diversa, quella della vocazione profetica dell’insegnante. Per don Milani l’insegnante fuori dalla classe non ha interessi culturali, ha solo gli interessi necessari alle sue ragazze e ai suoi ragazzi. Dà un messaggio molto forte. Penso che nella quota non piccola di eroi di cui la scuola italiana è popolata, sia rimasto molto di quella esperienza. Non sono persone che lo imitano, ma persone che hanno fatto lo stesso tipo di percorso, cioè hanno incontrato un bisogno, che sentono come una vocazione».

Prima della parola in sé, per don Milani c’è un rapporto strettissimo, viscerale con la scrittura. Cos’è scrivere per lui?

«Il modo per oggettivare e spogliare l’esperienza, una dimensione eccessivamente emotiva, sentimentale, romanticheggiante, sentimentalmente protesa. In questo la sua scrittura è formidabile e il suo sforzo è badare ai colori e non alla forma».

L’inquietudine di don Milani oggi è l’inquietudine di?

«Di tanti pezzi del mondo degli insegnanti, l’inquietudine di tanta parte di quell’universo cattolico-romano e dei cristiani. È l’inquietudine di chi vede una sorta di potenza davanti alla quale sembra che ci si debba rassegnare».